صدفة

صدفة

بقلم/ الفنان التشكيلي والروائي عطا عفيفي

صدفة كان الجوُّ باردًا جدًا، السماءُ تتخلَّص مِن حِملِها الثقيلِ فترسلَه مطرًا غزيرًا يغسِل وجه الأرض، مِن خلفِ زجاجِ النافذةِ أخذتُ أَنْظُرُ إلى نهاية الشارع الطويل

في حيِّ مصر الجديدة الهادئ، الناسُ تَجري لتحتميَ مِن المطر الذي توقَّفَ الآن إلّا مِن رياحٍ باردةٍ، كُلُّ شيءٍ لامعٌ ونظيفٌ.

وفي لحظةٍ حماسيّةٍ ارتديتُ مَلابسي ووضعتُ (الجاكيت) الجِلدَ على جسمي ولَفَفْتُ” كوفيّتي الصوفَ حول رقبتي، وارتديتُ قُفازيَّ الجِلدَ وخرجتُ مِن بيتي أستمتعُ بهذا الجوِّ الجميلِ، واضِعًا يديَّ في جُيوبي، وأنا أمشي كأنّني أقفزُ.

الناسُ في السياراتِ ينظُرون إليَّ بابتسامةٍ جميلةٍ، وكأنَّهُم يُريدون أنْ يُشاركوني خُطُواتي، شعرتُ بسعادةٍ غريبةٍ، فَرَدْتُ ذراعيَّ كطائرٍ يستعدُ للطيران

فجأةً وبالصدفة وجدْتُها أمامي؛ شابَّةً في كاملِ الأناقةِ تَجري خَلْفَ “شَمسِيَّتها” التي طارتْ مِنها

ومع شِدَّةِ الرياح لم تَسْتطِعْ أنْ تَلْحَقَ بها، فَجَرَيْتُ مُتطوِّعًا كي أجلِبها إليها، حتى أمسكتُها وعُدْتُ بها إليها، اقتربتُ مِنها

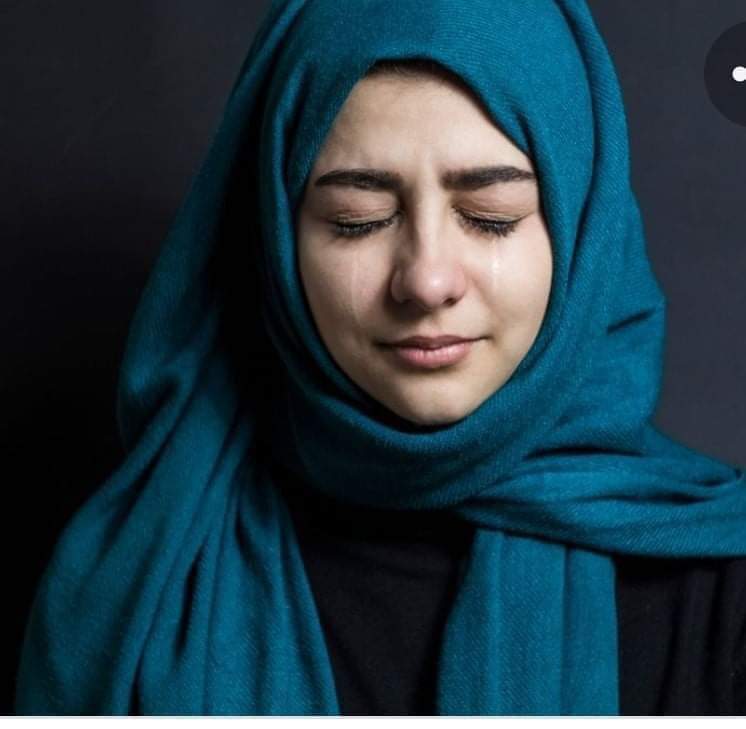

هالني هذا الجمالُ الأخَّاذُ والابتسامةُ الجميلةُ التي ترتَسِمُ على شفتيْن بلونِ الكَرَزِ، ووجهٌ أبيضُ يشوبُه احمرارُ الوجنتيْن والأنفِ مِن الهواءِ الباردِ، والشعرُ الأسودُ الذي يتدلّى على كتفيْها تحت طاقيّةٍ جميلةٍ مِن الصوف

نظرتْ إلى وجهي بصمتٍ، وابتسمتْ بخجلٍ، مِمّا زاد لونَ وجهِها تورُّدًا حتّى أصبح بلون شِفاهِها، مَددْتُ يدي كي أعطيَها الشمسيّة.

ابتسمتْ وقالتْ بصوتٍ كالحُلُم:” أشكرُك.” لم أدرِ أرددتُ عليها أم لا، لكنّي أدرتُ لها ظَهري وانصرفتُ، وأنا أشعرُ بدفءٍ غريبٍ قد أصابني فجأةً

وقلتُ في نفسي: “يا الله على هذا الجمال! وهذه الأناقه!” لمْ أمضِ بضعَ خُطُواتٍ وإذا بي ألْتَفِتُ خلفي بشكلٍ لا إراديٍّ كأنني أريدُ أنْ أملأَ عينيّ مِن هذه الجميلة

فوجئتُ بها تنادي بدهشةٍ: “أشرف، أشرف؟” تسمّرتُ في مكاني، وبدهشةٍ نظرتُ إليها فرأيتُ وجهها مبتسمًا، حتى وصلتْ إليَّ

ثم سألتْني مِن جديدٍ:

– أنت أشرف، صح؟

هززتُ رأسي بالإيجاب وما زالتْ الدهشة تعلو وجهي، مدَّتْ يدها المُختبئة داخلَ قفّازٍ أسودٍ رقيقٍ، تُسلِّم عليَّ بقفازي الجلد الخشن

ثم قالتْ:

– أنت مش عارفني؟

قلتُ على الفور:

بصراحة، أنا معنديش صديقات حلوين كده.

فضحكتْ بصوتٍ أشبه بالنغمة الصافية

ثم قالتْ:

– أكيد الزهايمر بتاعك معدله ارتفع جدًا.

ثمّ أعطتني الشمسية وقالتْ:

– جزاءً لكَ، إمسك أنت الشمسية.

ثمّ تقدمتْ بخطوةٍ مُعلِنةً أنْ أسيرَ بجوارِها، في الطريق وأنا أعصر عقلي أين رأيتُ هذا الوجه الجميل، وهذه الأنثى التي تتفجّر أنوثةً.

لاحظتْ ارتباكي وانشغالي، ثم قالتْ:

– يااه يا أشرف، لسه برضه كلك زوق وشهامة.

بس أعرف أنتي مين وعارفاني منين.

وصَلْنا إلى (كافيه) قريبٍ مِن مكاننا

فقالت:

– طيّب ممكن تعزمني على حاجة سخنه في البرد ده؟

طلبتْ نسكافيه وأنا طلبتُ شايًا بالنعناع

ضحكتْ وقالتْ:

– مِن صغرك وأنت بتحب الشاي بالنعناع.

قلتُ مُتعجّبًا:

– مِن صغري؟ أنت تعرفينني مِن صغري؟

أيوه، أخبار طنط (سهام) وعمّو (إبراهيم) إيه؟

في هذه اللحظة تأكّدتُ أنّ هذه الجميلة مِن أصدقاءِ الطفولة، لأنّ والديَّ قد تُوفيّا منذ عشر سنواتٍ وأنا أعيش مع جدّتي الآن.

قالت:

– يااااه يا زهايمر! مش فاكر (رحاب)؟

اللي كانت ساكنه قصادكم من 15 سنة تقريبًا، ده إحنا كنا بنلعب مع بعض يا راجل مع أطفال العمارتين.

أحسستُ أنّ لَمْبةً أضاءتْ فجأةً ظلام ذاكرتي المُهترِئة، تذكّرتُها

إنّها “رحاب”، هذه الفتاةُ الجميلةُ التي كانت تُفضّلُ اللعب معي دون أولادِ العمارتيْن

فنظرتُ إليها وقلت:

– يااااه (رحاب)! بنت (عمّو حافظ)؟

ضحكتْ وقالتْ:

أخيرًا؟! أحمدك يا رب. فاكر يا اشرف حنّيّتك وخوفك عليّ، لمّا كان الكلب هيعضني واحنا بنلعب فخفتْ أوي فأخدتني في حضنك وكان الكلب هيعضك أنت؟

هززتُ رأسي وكأنّه حدث في الأمسِ القريبِ.

قلتُ لها مُتعجّبًا، وأنا أسبحُ في جمالِها وعيونِها:

– بس أنتي حلوة أوي. أقصد: اتغيرتي أوي.

– وأنت لسه وحش أووي.

فضحِكْنا سويًّا. قالت:

– سافرنا مع بابا دولة الإمارات واستقرّينا هناك وأخدنا شقة في مدينة نصر، بننزل فيها في العطلات.

طيّب الناس اللي في شقتكم دول، قرايبكم؟

– ابن عم بابا وأسرته، واخد الشقة إيجار، وأنا كنت عندهم، والعربية سايباها عند الميكانيكي اللي جنب الكافيه بيظبط فيها حاجة.

أحضَرَ الجرسون الشاي والنسكافيه، ولكنّه وضعَ الشاي أمامها والنسكافيه أمامي، فخلعتْ القفّاز ومدَّتْ يدَها تُعطيني فنجان الشاي

فخلعتُ بسرعة قفّازي الخشن لأتناولَه مِنها فتلامستْ أيدينا في لمسةٍ عفْويّةٍ ارتعشتْ على آثارها أناملي كَمَسِّ كهرباءٍ خفيفةٍ سَرَتْ في كامل جسدي

بينما أرختْ جفنيْها وزاد احمرارُ وجهِها، ثمّ أخذتِ الكوب الخاصَّ بها بيْن يديْها لتُدفِّئهم. لفتَ نظري وجودُ دِبلةِ زواجٍ في يدِها اليُسرى، فسألتُها:

أنت متجوزة؟!

ودَدْتُ أنْ تقولَ لي: (أبدًا) وأنَّ الذي في إصبعِها مجردُ زينةٍ.

قالت:

نعم متجوزة وعندي ولد وبنوته، وجوزي نازل الأسبوع اللي جاي مِن الإمارات، وأنا عايشة مع بابا لحدّ ما يوصل

وأنت اتجوزت؟

ولقد هززتُ رأسي بالنّفي، فقالتْ:

-ليه يا بني ده أنت ما شاء الله حلو وشِيك.

– كل شيء نصيب، بعد وفاة بابا وماما، لم يبق لي إلا جدّتي، وطبعًا لا أستطيع أن أتركها.

ظهر عليها التأثُّر وقالت:

– أنا آسفة أوي منعرفش والله.

– ده من عشر سنين وأنتوا مسافرين.

أخرجتُها مِن هذه اللحظة بقولي:

ومازالتْ فتاة أحلامي على الطريق، لم تَصِلْ بعد، أصلها زي عم أيوب.

ضحكتْ وقالتْ:

– أنا بقى هشوفلك عروسة.

– لو كانت جميلة زيك كده وبنفس شخصيتك، أنا موافق.

ضحكتْ بصوتٍ عالٍ

وقالتْ:

ميرسي أووي على المجاملة دي.

انتهينا مِن الكافيه، واتّجَهْنا إلى سيّارتِها التي انتهى إصلاحُها

ومدَّتْ يدها ليتعانقَ قفّازيْنا بقوةٍ لكنْ بسكونٍ وبرودةٍ، سلَّمْتُ عليها بعد أنْ تبادلنا أرقام التليفونات والإيميلات.

ورجعتُ إلى المنزل وأنا أشعرُ أنّ رحاب مازالتْ تسيرُ بجواري وضحكتُها الجميلةُ تَرِنُّ في أُذُني، رفعتُ يدي إلى السماء أستقبلُ المطر، لمْ أُعطِ المجال لمشاعري أنْ تخرُجَ عن حدود الصُّدفةِ الجميلةِ

ومضيتُ في طريقي وأنا أتمنّى لها التوفيق.